この記事に書いてあることは個人の意見・考えです。

また、出来るだけ正確な情報をお伝えするよう気を付けていますが、絶対に正しいと保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

TCGを上達するうえでは欠かせないのが「アドバンテージ(advantage)」という概念です。

この記事では「多くのTCGで共通する、アドバンテージの種類と考え方」を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください!

Contents

アドバンテージ とは

まずは「アドバンテージって何よ?」というところから解決していきましょう!

「アドバンテージ」はTCG専門用語ではありません。一般的にも用いられる英単語です。

「アドバンテージ(Advantage)」とは「有利、利益」という意味だよ!

TCGでは「自分にとって有利な取引が出来るカードの使い方」をした場合に「アドバンテージ」という言葉を用います。

有利な取引 とは

例えば「100円で買ったカード」が「200円で売れた」としたら、それは「自分にとって有利な取引」ですよね。

この「100円得したこと」を「アドバンテージ」と言います。

これを「カードゲームのプレイング」に置き換えて考えてみましょう。

↑の画像は「1枚のカードが相手のカードを2枚倒してくれた」という状況です。

言い方を変えると

自分は1枚の消費で、相手には2枚のカードを使わせた

という状況です。

これが、TCG的には「1枚のアドバンテージを取った」という言い方・考え方をします

カードゲームというのは、基本的には「同じ枚数のカードを持って始まるゲーム」です。

なので「アドバンテージをコツコツ稼いだ方」が、必然的にゲームを有利に進めて勝利に近づくことが出来るというわけです。

ただし「デッキの相性」や「運」によって、アドバンテージの差を覆せるのが「TCGの面白さ」でもありますね!

アドバンテージ の種類

一言で「アドバンテージ」と言っても、TCGではいくつか種類がありますので、それぞれを見ていきましょう!

カードアドバンテージ(ハンド)

こちらは「手札のカードアドバンテージ」「ハンドアドバンテージ」と言われることもあります。

呼び名の通り、主に「手札の枚数に関するアドバンテージ」を指します。

TCGにおいて「手札の枚数で優位に立っている」ということは以下のようなことを意味します。

- 取れる選択肢が多い

- 長期戦で息切れしにくい

ほとんどのTCGは「手札」からカードを使用するので「手札アドバンテージ」は「アドバンテージ」の中でも重要視される傾向があります。

「手札の多さ」=「絶対的な優位性」という考え方が、TCGには根強くあります。

ここではその一例として「ハンドアドバンテージの権化」として有名な「強欲な壺」を見ていきましょう。

「プレイング・読み合い」関係なしにただ使うだけで「手札を+1」するこのカードは、数多の強力なカードが「禁止←→使用可能」を繰り返す「遊戯王」というTCGにおいても「禁止カードに永久就職」と言われるほどです。

「強欲な壺」が禁止カードに永久就職と言われているさらなる理由は「強欲な壺があるとデッキが実質40枚(規定枚数)以下で構築できる(デッキ圧縮効果)」という、ゲームの根本的ルールに接触しているからですね。

「純粋に手札アドバンテージが増えるカード」というのはそれほど多くはありませんが「テンポアドバンテージ(後述)」など「他のアドバンテージ」と交換で「手札アドバンテージ」を得るものはあります。

例としては

- 重めのリソースを要求するデュエマの『サイバーブレイン』

- 「同タイプのカードは1ターンに1度」という制限のあるポケカの『ネモ』

などでしょうか。

上のカードは「このターン他に出来ることを潰して、手札アドバンテージを得る」というカードです。

カードアドバンテージ(ボード)

「盤面のカードアドバンテージ」とも呼ばれます。

これは「カード達が交戦するボード(盤面)」での「カード枚数アドバンテージ」を指しています。

先ほど紹介した「1枚のカードで2枚のカードを倒した」という状況は「カードアドバンテージ(ボード)を1枚得た」ことになります。

「どうすれば相手に盤面のカードを多く消費させられるか」というのは、多くのTCGで共通する基本的な思考ですね!

ボードアドバンテージ

「カードアドバンテージ(ボード)」と紛らわしいですが、こちらは「枚数」よりも「状況」を指す時に用いられることが多い言葉です。

例えば、単純な例ですが「パワー:3のカード×1」と「パワー:5のカード×1」なら「パワー:5のカードを持ってる方」が「ボードアドバンテージ」を得ている状況です。

上記の例のように、ボードアドバンテージは「単純な枚数」ではなく「カード毎の質」を考慮して判断されます。

「強力なカード」は「相手を拘束」する状況が作れるので、他のアドバンテージ(テンポアドバンテージなど)を得やすくなります。

リソースアドバンテージ

「リソースアドバンテージ」とは、ゲームごとのリソース(コスト・土地・マナ など)の量を指して用いられます。

相手よりリソースを多く持っている方が「リソースアドバンテージで勝っている」となります。

本来、プレイヤーが得られるリソースの量は「1ターンに1度」など制限が課せられています。

なので(先攻後攻の差はあれど)基本的には「リソースアドバンテージの差」は生まれないはずです。

しかし「リソース加速」と呼ばれるカードを使えば相手に「リソースアドバンテージ」で勝り、1ターンの行動量を増やすことが出来ます。

「ランプ」と呼ばれるタイプのデッキはこの「リソースアドバンテージ」を重視したデッキです。

「リソースアドバンテージ」で差をつければ、本来なら出せないようなターンで「超大型カード」を出すこともできます!

「リソースが多い=行動量(テンポ)が多い」となるので、後述の「テンポアドバンテージ」とは密接な関係にあります。

ライフアドバンテージ

TCGには「ライフ」という概念を持ったゲームが多いです。

(HP、シールド、ダメージ など)

「ライフアドバンテージ」は、その「ライフ量」に目を向けたアドバンテージの種類です。

「ライフが多い=ライフアドバンテージで勝っている」と言えます。

「アグロ・速攻系デッキ」は何よりこの「ライフアドバンテージ」で差をつけることを優先しています。

「カードアドバンテージも何もかも捨てて、ただ勝利条件を満たすのに直進する」というのは、ある意味最も合理的かもしれませんね......!

テンポアドバンテージ

「テンポアドバンテージ」は「リソースアドバンテージ」と非常に近しい概念です。

理由は「テンポアドバンテージが『行動回数』を重視したアドバンテージ」だからです。

多くのカードゲームでは「リソースの数=行動回数」なので「行動回数(行動速度)」と「行動上限」の「テンポ・リソース」の両アドバンテージは深く結びついています。

リソース使用

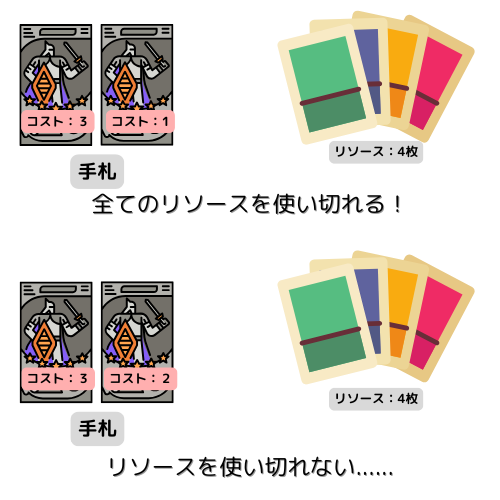

「テンポアドバンテージ」は「リソースを上手く使い切る」ことで獲得できます。

以下、2人のプレイヤーの「リソースの使い方」を見ていきましょう。

- 「プレイヤーA」の4ターン目

「所持リソース:4」

「使用したリソース:3+1」 - 「プレイヤーB」の4ターン目

「所持リソース:4」

「使用したリソース:3」

↑の例だと「Aはリソースを使い切れた」のに対して「Bはリソースを1つ使い残した」となり、A側にテンポアドバンテージがプラス1となります。

多くのTCGでは「ターンの初めにリソースを再利用できるようになる」ので、言ってしまえば「使い切れなかったリソース」は「テンポアドバンテージ」の観点からは無駄となります。

なので、ターンにリソースをしっかり使い切ることは「テンポアドバンテージ」を稼ぐうえでは重要なポイントとなっています。

「相手ターンに使える防御札」を使用するために、あえてリソースを使い切らないことは往々にしてあります。

リソース差での処理

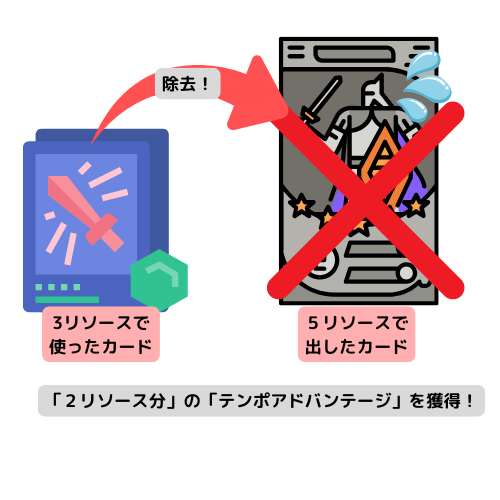

次は「相手のカードより低いリソースで処理」した場合でも「テンポアドバンテージ」を得ることが出来ます。

カードゲームは「お互い同じ条件から始まる」という前提があるので「リソースも順当に行けば同じ数だけ使える」という考えが根底にあります。

なので「相手が5リソースを使ったカード」を「3リソースで処理」出来れば自分は「1回のゲーム中に使える総リソース」で優位に立てる、となります。

逆を言えば「リソース加速」で相手よりも使えるリソースが多いと、この「リソース差での処理」をされても「失うテンポアドバンテージ」は少なくて済むということになります。

もし「3:5」で交換されても、相手よりリソースが1つ多ければテンポアドバンテージは「1リソース分の損」で済むという考え方です。

「バウンスカード」と「テンポアドバンテージ」

ターンアドバンテージ

これはあまり多くは無いのですが「行えるターン数」で優位に立つことを「ターンアドバンテージ」と言います。

「プレイヤーは追加のターンを得る」や「相手のターンをスキップする」という効果のカードで「ターンアドバンテージ」は得ることが出来ます。

「カードアドバンテージ」も「リソースアドバンテージ」も「テンポアドバンテージ」も、何もかもを得られる、ある意味「最強のアドバンテージ」ですね......!

「ターンアドバンテージ」はゲームに与える影響の大きさから、得るための方法はかなり限られています。

「ごく一部のカード」の「難しい条件」を満たした時のみ与えられる、極上のアドバンテージです!

情報アドバンテージ

「非公開領域」のカードに関するアドバンテージです。

非公開領域 とは

TCGでは「ゲームのルール上秘匿されるべき場所」を「非公開領域」と呼びます。

この「非公開領域のカード」を「ピーピング」や「占術」の効果で確認して得られるのは「情報アドバンテージ」です。

相手・自分のカード問わず、本来見れないカードを見れるというのは非常に大きなアドバンテージとなります。

「情報アドバンテージ」を持つプレイヤーの例として

- 相手の手札には防御札が無いから強気で攻めよう!

- 自分のシールドには「誘発型防御札」があるから、守りは手薄で良い

など「どう動けば有利になるか(不利にならないか)」を判断しやすいです。

まとめ

この記事では「アドバンテージ」について書いていきました。

「アドバンテージ」にはたくさん種類がありますが、まずは「カードアドバンテージ」から意識してみると「カードゲームの面白さ・奥深さ」の発見が出来ると思います!